Bildquelle: Bundesarchiv, Bild 183-V02835 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE , via Wikimedia Commons

Ziemlich spät begannen in Deutschland Prozesse gegen Hauptverantwortliche des Holocaust.

Ebenso wurde jahrelang darum gestritten, welches Recht anzuwenden ist, und die Mehrheit der Deutschen hatte sowieso in den Nachkriegsjahren große Mühe, die Verbrechen an Millionen Juden und NS-Gegnern überhaupt zu akzeptieren.

Erst am 20.Dezember 1963 begann der erste Prozess gegen Holocaust Täter, bekannt auch unter dem Namen Auschwitz-Prozess. Im KZ Auschwitz wurden nämlich die meisten Juden ermordet.

Bis 1968 beschäftigte sich das Schwurgericht in Frankfurt/Main in 2 weiteren Prozessen mit der juristischen Aufarbeitung des Holocaust.

Noch bis in die Gegenwart wird gegen ehemalige SS-Männer, Ärzte und Verwalter des Holocaust ermittelt. Dies ist nur wegen der 1979 erfolgten Aufhebung der Verjährungsfrist für Mord möglich gewesen.

So wurde der erste Auschwitz-Prozess vorbereitet

Nachdem 1950 die alleinige Strafverfolgung von Taten an Deutschen aufgehoben wurde, konnten fortan auch Verbrechen an Nichtdeutschen verfolgt werden, so also auch an Juden, Sinti und Roma.

Immer mehr ehemalige SS- und Wachmänner sowie Wehrmachtsangehörige sagten gegenüber der Justiz aus und belasteten damit auch die Haupttäter. Größtenteils geschah dies auch für die eigene Entlastung.

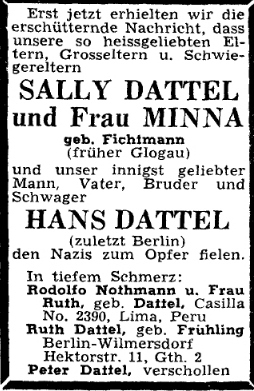

Darüber hinaus liefertzen aber auch KZ-Häftlinge und Überlebende des Holocausts wichtige Zeugenaussagen und sehr belastende Dokumente.

Aus diesem Grunde wurde in Ludwigsburg 1958 eine Zentralstelle eingerichtet, die weitere Ermittlungen führte und Vernehmungsprotokolle sowie sämtliche Vorwürfe und Beweise sammelte und sicherte.

Insbesondere Fritz Bauer, hessischer Generalstaatsanwalt, sorgte dafür, dass diese Einzelverbrechen in einem Sammelprozess in Frankfurt/Main verhandelt wurden.

Hartnäckig setzte er sich für das Zustandekommen der Auschwitz-Prozesse und die Aburteilung der Täter ein und sorgte somit auch für die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Holocaust.

Bis es 1963 zum Prozess kam vergingen 4 Jahre. In dieser Zeit wurden weitere Beweismittel, wie Erschießungslisten, Anordnungen, Urkunden und Zeugenaussagen gesammelt.

Die 3 Auschwitz-Prozesse

360 Zeugen, 19 Verteidiger, 3 Richter, 4 Staatsanwälte und 3 Nebenkläger waren am ersten Auschwitz-Prozess beteiligt, bei dem 22 ehemalige NS-Täter angeklagt waren.

Sie alle belasteten weder sich selbst noch die Mitangeklagten. Angeklagte und Verteidiger beriefen sich immer wieder auf den so genannten Befehlsnotstand.

Insbesondere den Zeugen und Opfervertretern fielen die Aussagen vor Gericht sehr schwer. Auch das Publikum war oft von Bestürzung gezeichnet.

Um die vorgelegten Beweismittel zu evaluieren, war auch ein Termin vor Ort in Auschwitz notwendig.

Insgesamt 154 Tage dauerte die Beweisaufnahme, die Plädoyers der Anklage 22 Tage.

Am 19. August 1965 wurden in 2 Tagen die Urteile verkündet: 3 Freisprüche, 6 lebenslange Zuchthausstrafen und 11 Freiheitsstrafen zwischen 3 ½ und 14 Jahren.

2 Angeklagte konnten sich dem Prozess aus Krankheitsgründen entziehen.

Lediglich ein Angeklagter wurde nach Revision freigesprochen, die anderen Urteile wurden bestätigt.

Nur knapp 1 Jahr dauerten jeweils die darauf folgenden Auschwitz-Prozesse mit zumeist langen Zuchthausstrafen.

Verfolgung und Verurteilung der Täter im Ausland

Bis 2018 gab es in Deutschland weitere ”kleinere” Auschwitz-Prozesse gegen zumeist einzelne SS-Helfer und Täter.

Wesentlich schneller begann man in Polen und Israel mit der Verfolgung und Verurteilung der Verbrecher. Sehr oft wurden diese dort zum Tode verurteilt.

Insbesondere der in Israel stattfindende Prozess gegen Adolf Eichmann, der die Vernichtung der Juden und damit den Holocaust als Chef des Reichssicherheitshauptamtes organisierte, sorgte für internationales Aufsehen.

Spektakulär war seine Festnahme in und Entführung aus Argentinien durch den israelischen Geheimdienst Mossad.

Fritz Bauer soll Israel entscheidende Hinweise zum Aufenthaltsort Eichmanns genannt haben.

mehr