Von Bundesarchiv, B 145 Bild-F079009-0031 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5472072

Die Deutsche Teilung, wie wir sie symbolisch von der Berliner Mauer kennen, begann nicht erst am 13. August 1961, sondern bereits im Mai 1952 mit dem Bau der innerdeutschen Grenze.

Deutschland wird aufgeteilt.

Aber bereits weitere 9 Jahre vorher, also noch während des Zweiten Weltkriegs, legte man auf der Teheran-Konferenz den Grundstein für die Teilung Deutschlands: USA, Großbritannien und die Sowjetunion einigten sich auf die Aufspaltung Deutschlands in Teilstaaten nach dem Krieg.

Konkreter wurde es auf der Konferenz von Jalta, als man dort beschloss, Deutschland und Berlin in 4 Besatzungszonen bzw. 4 Sektoren aufzuteilen, Frankreich sollte zusätzlich Besatzungsmacht werden.

Besiegelt wird der zukünftige Status Deutschlands auf der Potsdamer Konferenz im Sommer 1945:

Demokratisierung, Entmilitarisierung, Entnazifizierung und Dezentralisierung waren die wesentlichen Ziele der alliierten Siegermächte.

Des weiteren sollen die Besatzungsmächte nur aus ihren Zonen/Sektoren Reparationsleistungen beziehen dürfen.

Die von Stalin willkürlich festgelegte Oder-Neiße-Grenze und die damit verbundene Westverschiebung der Sowjetunion sowie die Vertreibung zahlreicher Deutscher aus den ehemaligen Ostgebieten wurde vorläufig anerkannt.

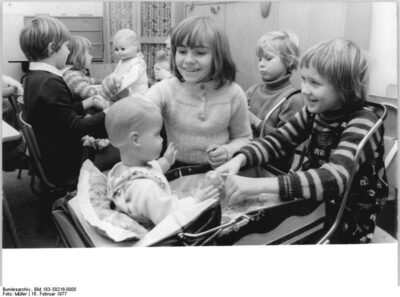

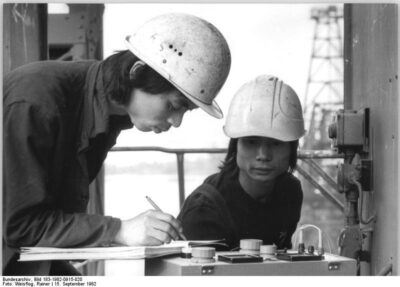

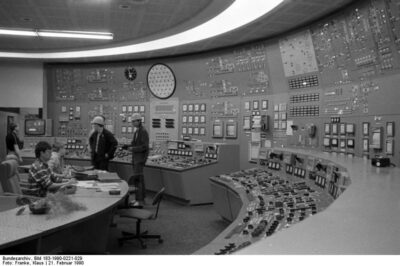

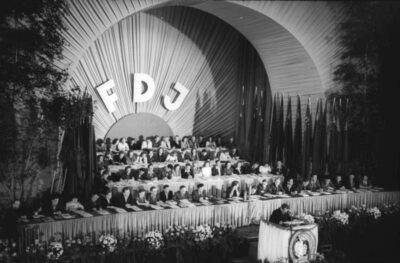

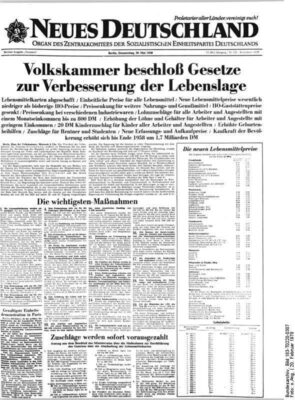

Während in den 3 westlichen Besatzungszonen eine demokratisch und marktwirtschaftlich orientierte Gesellschaft aufgebaut wurde, begann man in der sowjetischen Besatzungszone mit dem Aufbau eines sozialistischen Staates (Stichwörter: Bodenreform und Zwangsvereinigung KPD und SPD).

Deutschland ist geteilt.

Jeder der Blöcke wollte auf seinem Gebiet seine Strategie und seine Interessen festigen und ausbauen, somit wurde die Deutsche Teilung von allen Seiten aktiv vorangetrieben.

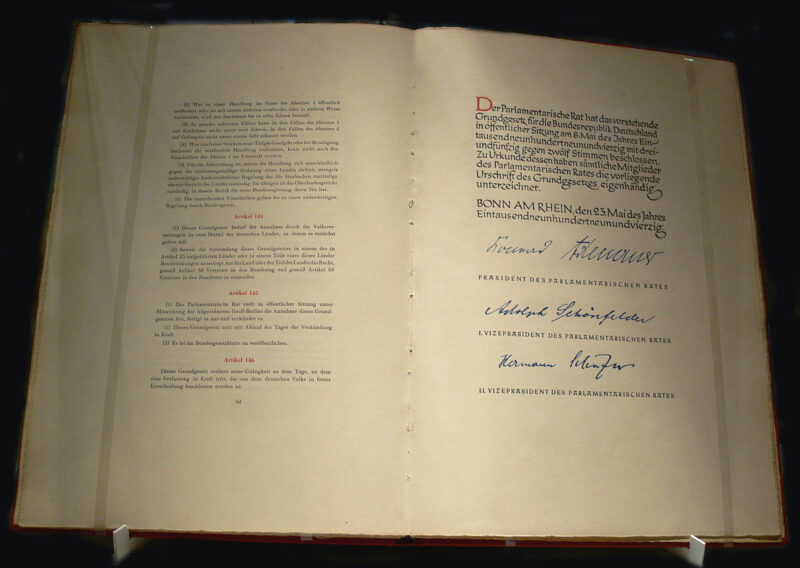

Mit Währungsreform 1948 und der Gründung von Bundesrepublik und DDR 1949 wurde dieser Konflikt weiter verschärft, der Kalte Krieg begann.

Beide Lager hatten sich im Status Quo eingerichtet und so die Teilung Deutschlands als provisorisch betrachtet.

Allerdings sah die junge Bundesrepublik die Gebiete jenseits Oder-Neiße-Grenze als ehemalige ostdeutsche Gebiete an und erkannte damit die Grenze zu Polen bis 1990 nicht an.

Laut Grundgesetz erhob die Bundesrepublik auch den Anspruch, für das gesamtdeutsche Volk (also auch für die Bürger der DDR) zu sprechen und damit auf eine baldige Wiedervereinigung zu setzen.

Zwischen den westdeutschen Parteien allerdings gab es Streit, um die zukünftige Deutschlandpolitik.

Während insbesondere die CDU auf weitere Westbindung der BRD setzte, forderten SPD und FDP Neutralität für den Staat, um damit eine mögliche Wiedervereinigung zu erleichtern.

Bereits 1952 hatte Stalin mit der Stalin-Note einen Neutralitätsstatus für ein vereinigtes Deutschland vorgeschlagen. Allerdings war der Westen dagegen, weil er insbesondere die durch die Sowjetunion gebildete Oder-Neiße-Grenze nicht anerkennen wollte.

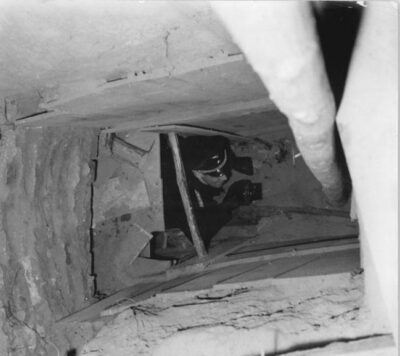

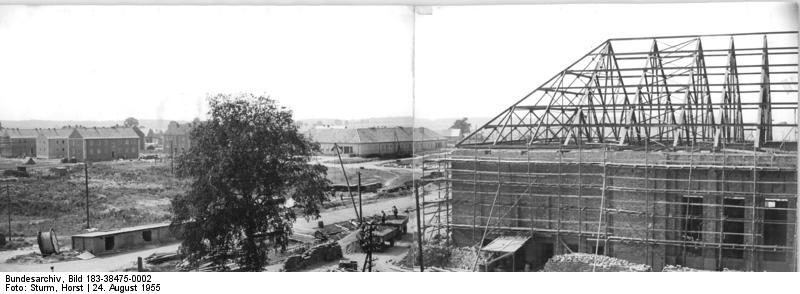

1952 begann die DDR bereits mit dem Bau der Grenzanalgen zur Bundesrepublik und schaffte somit nun auch physisch Tatsachen der Deutschen Teilung.

1955 trat die Bundesrepublik der NATO bei und folgte damit der durch Konrad Adenauer begründeten Politik der Westbindung. Der Kalte Krieg verschärfte sich, die Grenze der Militärblöcke ging nun quer durch Deutschland.

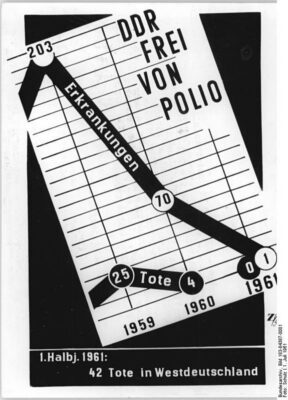

In den Folgejahren verschärfte sich der Ost-West-Konflikt weiter, insbesondere auch durch die massive Abwanderung von DDR-Fachkräften in den Westen.

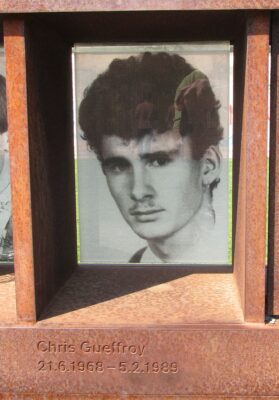

Auch Berlin ist geteilt.

Daher riegelte Ost-Berlin nun auch das letzte Schlupfloch in den Westen, West-Berlin, von der DDR ab und begann mit dem Bau der Mauer.

Ziemlich teilnahmslos musste der Westen zuschauen, wenn er keine direkte Konfrontation mit Moskau und dem DDR-Regime wollte, und so versuchte man in den kommenden Jahren auf die DDR zuzugehen, um so Erleichterungen zu erreichen.

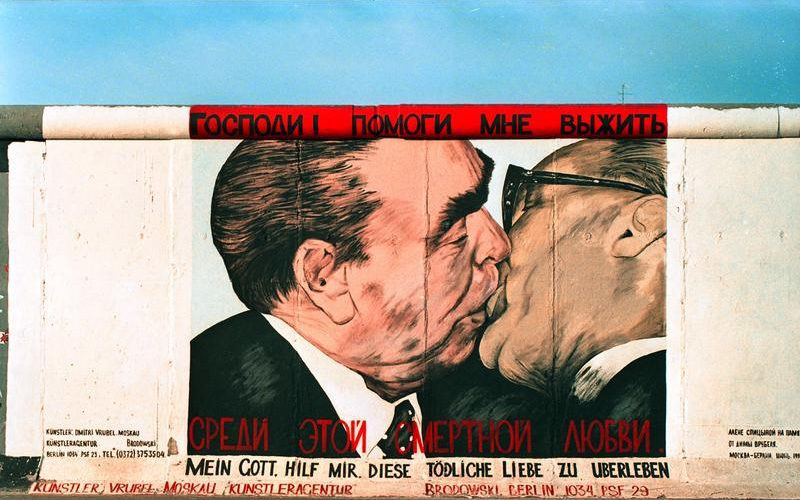

Mit der neuen Ostpolitik unter WWilly Brandt setzte man ab 1969 auf Wandel durch Annäherung . In dem mit der DDR 1972 unterzeichneten Grundlagenvertrag verpflichteten sich beide Seiten, DDR und Bundesrepublik, den jeweils anderen gleichberechtigt zu respektieren.

Des weiteren gab es zahlreiche Erleichterungen im Transit- und Reiseverkehr. Vorausgegangen war das am 3. September 1971 geschlossene Vier-Mächte-Abkommen, das den besonderen Status von West-Berlin als nicht zur Bundesrepublik zugehörigen Teil beschreibt und damit der Regierbarkeit durch die

Bundesrepublik entzog.

Mit Aufnahme beider Staaten in die UNO 1973 war nun auch die DDR ein souveräner Staat, obwohl die Bundesrepublik mit dem Zwei-Staaten-Konzept lediglich die DDR völkerrechtlich anerkannte.

In den folgenden Jahren wurden Treffen und Verhandlungen mit DDR-Oberen von Seiten der Bundespolitik intensiviert und forciert, um insbesondere im humanitären Bereich Erleichterungen zu erzielen.

Beispiele hierfür sind die Treffen von DDR-Staats- und Parteichef Honecker mit dem damaligen Bundeskanzlern Helmut Schmidt im Dezember 1981 und Helmut Kohl 1987.

Deutschland wird wieder eins.

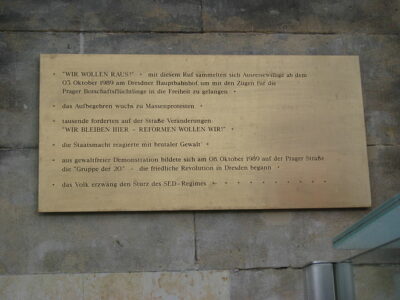

Doch den meisten DDR-Bürgern reichten diese marginalen Zugeständnisse der DDR-Führung nicht aus. Sie gingen 1989/1990 auf die Straße, um nicht nur für Demokratie und Meinungsfreiheit, sondern auch für freies Reisen und die Wiedervereinigung beider deutscher Staaten zu demonstrieren.

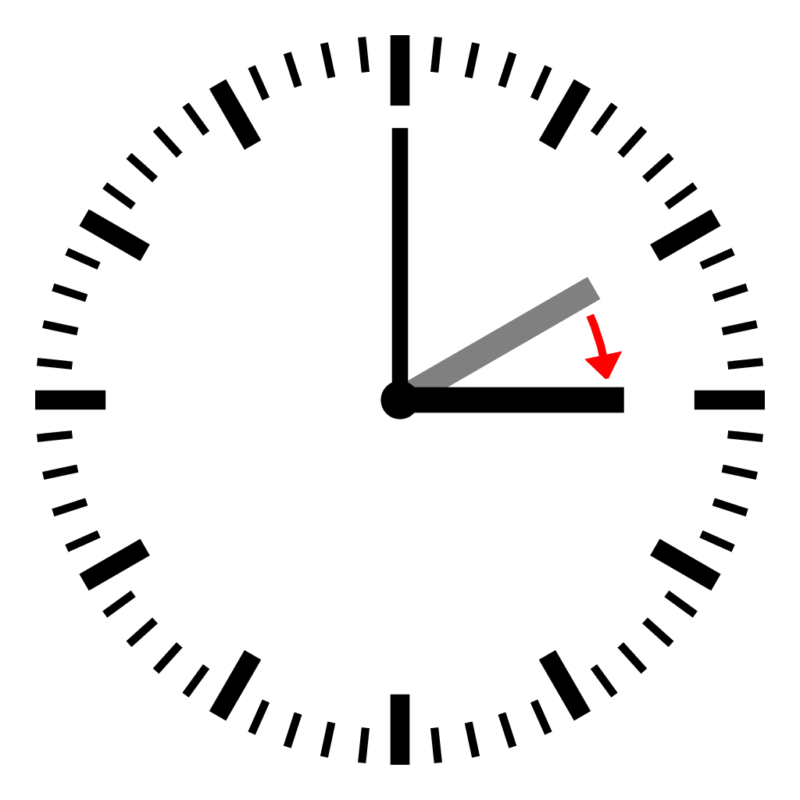

Am 9. November 1989 fällt die Mauer und am 3. Oktober 1990 wird Deutschland wieder eins.

Doch der Deutschen Einheit gingen Wochen feinfühliger wie Fingerspitzen- Diplomatie voraus: Erst die Zustimmung des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschows und der Zwei-plus-Vier-Vertrag zogen einen Schlussstrich unter nahezu 40 Jahre Deutscher Teilung.

mehr